CHRISTL baut sich ihre eigenen Räume – in der Musik, in der Literatur und seit Kurzem auch im Podcast-Universum. „Frau Picasso“ heißt ihr Format, das jeden ersten Sonntag im Monat erscheint und so erfrischend ist, dass man es eigentlich nur lieben kann. Statt schwerer Theoriedebatten gibt’s ehrliche Gespräche, scharfe Beobachtungen und herrlich unprätentiöse Blicke auf ein Feld, das viel zu oft von großen Gesten und großen Egos dominiert wird. Und weil es hier nie nur um Kunst geht, sondern auch um alles dazwischen – und, ja, eigentlich vor allem um Taschen – spricht Christl mit uns darüber, warum sie ihre eigenen Texte manchmal erst Monate später versteht, weshalb das Ehrlichste oft passiert, wenn man gar nicht versucht, ehrlich zu sein, und warum ihre Tasche so very special ist.

INA KENT meets Christl

Du bist Musikerin, Autorin, Performerin … transmediale Künstlerin. Aber wenn du dich gerade nicht über die Kunst beschreiben müsstest, sondern über einen inneren Zustand, eine Art Haltung zur Welt – was würdest du sagen: Wer ist Christl heute, in diesem Moment?

Ich denke, ich würd` sagen, ich bin am Weg, frei zu sein. Ich glaub‘, das ist gerade mein Zustand.

Beim Rezipieren deines 2024 erschienen Albums „Green Blue Violet“ begreift man rasch, dass es hier alles andere als feste Grenzen gibt: Nicht zwischen Song und Spoken Word, nicht zwischen Deutsch und Englisch, nicht zwischen Pop und etwas viel Düstererem: Ist diese Transmedialität, dieses Verwischen, Teil eines klaren Konzepts – oder eher ein Ausdruck davon, dass du dich schlicht nicht entscheiden willst, vielleicht auch nicht entscheiden kannst? Und hängt das mit dir zusammen – oder mit einer Welt, in der sich Festlegungen immer wie Einschränkungen anfühlen?

Früher wollte ich, dass meine Kunst einem klaren Konzept folgt – dass alles einem Prinzip entspricht und konsistent bleibt. Heute finde ich das, zumindest bis zu einem gewissen Grad, ehrlich gesagt ziemlich lame. Kunst zu machen, kreativ zu sein, heißt für mich inzwischen vor allem: sich erstmal alles zu erlauben – und einfach das zu tun, worauf man Lust hat.

Beim Album war es deshalb eine bewusste Entscheidung, mir die Freiheit zu geben, wirklich das zu sagen, was ich sagen wollte. Das Sprachliche ergab sich fast von selbst. Ich habe parallel ein Buch geschrieben, war tief in der deutschen Sprache, und es fühlte sich richtig an, diese Ebene auch in der Musik zuzulassen. Warum sollte ich mir das verbieten, nur um auf eine bestimmte Weise zu wirken?

Englisch liegt zwar nahe, weil man international sein und bestimmten Erwartungen entsprechen will. Aber genau von diesen Konzepten habe ich mich gelöst. Warum sollte ich mir Grenzen setzen, die am Ende nur verhindern, dass etwas Spannendes entstehen kann?

Deine Stimme bewegt sich oft innerhalb eines einzigen Songs zwischen glasklarer Direktheit und fragilem Flüstern … also deine Stimme kann sich zurückziehen oder aufdrehen, ohne je an Präsenz zu verlieren (Aldous Harding, Fiona Apple! 😊). Man hört zu und fragt sich, ob all diese Stimmen zu derselben Person gehören können.

Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man schnell in diese Vorstellung rutscht: Wenn man auf eine bestimmte Weise singen kann, dann muss man diese Person sein. Für mich stimmt das aber nicht. Warum sollte man sich nicht erlauben, vieles zu sein, alles, was man gerade fühlt?

Früher hieß es schnell: „Sie kann laut singen, klingt wie Adele.“ Am Anfang hab‘ ich mich davon sogar leiten lassen, fast so, als wäre das eine feste Definition, nach der ich mich richten müsste, so ‘ne Richtlinie, die vorgibt, wer ich als Künstlerin zu sein habe. Aber wenn man sich intensiver mit sich selbst auseinandersetzt, wenn man sich auch mal herausfordert, merkt man irgendwann, dass das eben nicht alles ist. Dass eine Stimme nicht nur Lautstärke oder eine bestimmte Referenz bedeutet … ab diesem Punkt hört man auf, solchen Zuschreibungen zu folgen.

Man könnte meinen: Das klingt ehrlich, das klingt echt. Aber was heißt das eigentlich – eine „authentische“ Stimme? Dieser Begriff taucht ja gerne auf, wenn Menschen emotional berührt sind, aber keine andere Sprache dafür finden. Ist Authentizität für dich ein erreichbarer Zustand? Oder eher eine Fremdzuschreibung – etwas, das von außen kommt, wenn sich Menschen verstanden fühlen, obwohl sie dich vielleicht gar nicht wirklich gehört haben?

Ich finde es schwierig zu sagen, was authentisch überhaupt heißt. Gerade auf Social Media wollen plötzlich alle „authentisch“ sein. Für mich war das nie wirklich ein Thema – ich hab einfach mein Ding gemacht und geschaut, was dabei rauskommt.

Wichtig ist für mich, dass ich es selbst spüre. Wenn ich etwas nicht fühle, kann ich es auch nicht performen, kein Konzert damit spielen. Der Kern von Kunst war für mich immer, sich alles zu erlauben und dabei ehrlich zu bleiben. Und diese Ehrlichkeit richtet sich oft weniger nach außen, sondern eher nach innen – dahin zu gehen, wo es unangenehm ist.

Wenn man das wirklich durchzieht, könnte man es vielleicht authentisch nennen. Aber sobald es zu etwas wird, das man zwanghaft erreichen will, verliert es genau das.

Warum hört man so oft, dass jemandes Kunst zu gekünstelt und deshalb nicht authentisch sei? Ist das nicht ein Missverständnis – schließlich ist Kunst doch immer ein Gestaltungsprozess und kann trotzdem echt sein?

Natürlich sind Dinge manchmal übersteuert. Ich mach auch Sachen, die ich privat so nie machen würde – aber genau dafür ist ja so ein Projekt da.

In deiner Album-Doku erwähnst du, das Schönste am Schreiben sei für dich der Moment, in dem plötzlich etwas aus dir herauskomme, von dem du gar nicht gewusst hättest, dass es in dir stecke – und dass du beim späteren Lesen manchmal überrascht seist und dir denkst: „Hä? Das hab ich geschrieben?“ Gibt es Songs oder Texte, die für dich im Nachhinein fast zu ehrlich geworden sind? Und wenn ja – was macht man dann damit: stehenlassen, verstecken, neu umarmen?

Eigentlich war das schon eine meiner größten Ängste – bevor ich das Album rausgebracht hab … und auch beim Gedichtband. Weil ich da sehr explizit über Dinge spreche, über die ich mit nur ganz wenigen Leuten in meinem Umfeld jemals geredet hab. Natürlich war es ein Prozess, und im Laufe der Zeit öffnet man sich anders – aber die Angst bleibt halt trotzdem.

Und ich glaub, was ich in der Doku gesagt hab, trifft es ganz gut: Manche Dinge passieren einfach. Man schreibt, liest es später und denkt sich nur: „Waaas?“ – und genau das passiert immer wieder. Wenn man in so einen Zustand kommt, wo das plötzlich raus darf, finde ich das voll besonders. Würde ich es nicht als meine Kunst verstehen, würde ich mich wahrscheinlich eher zurückhalten, mich verstecken, weniger zeigen.

Trotzdem bleibt die Angst, auch die Frage, was Leute – gerade aus dem engeren Kreis – dann damit machen. Aber es gab eben auch immer wieder Momente, die mir gezeigt haben, wie wichtig das ist. Zum Beispiel nach Lesungen, wenn jemand zu mir kommt und sagt: “Hey, das ist richtig gut, was du machst.“ Das hatte ich davor nicht, und das ist etwas, an das ich mich immer wieder erinnern muss.

Egal, ob es ein schwererer Song ist oder nicht: Oft merke ich im Nachhinein, dass das wirklich stimmt, was ich geschrieben habe. Manchmal begreife ich erst Monate später, worum es eigentlich geht. Und dann gibt es Texte, bei denen ich ein Jahr später denke: „Ja, das war eigentlich ziemlich mutig, dass du das so gemacht hast.“

Vieles von dem, worüber ich schreibe, ist für mich einfach mein Leben, etwas vollkommen Normales. Von außen wird es aber oft ganz anders gelesen – als etwas Radikales oder Heftiges. Mir selbst war das in dem Moment gar nicht bewusst.

In derselben Doku sagst du auch, du fändest es spannend zu sehen, welche Kunst Menschen machen würden, wenn es dabei nicht auch ums tägliche Brot gehen müsste – also wenn kein ökonomischer Druck da wäre, kein Markt, keine Notwendigkeit, sich selbst zu „realisieren“. Wie sähe deine Kunst dann aus – wenn sie wirklich nichts liefern müsste außer sich selbst?

Das ist actually eine richtig schwierige Frage. Natürlich wäre es großartig, Kunst machen zu können, ohne ständig darüber nachzudenken, wie man damit Geld verdient – weil das einfach extrem schwierig ist.

Früher war für mich klar: Künstlerin zu sein, das ist kein Job. Und selbst jetzt frag ich mich manchmal noch, wie das überhaupt funktionieren soll. Ohne diesen Druck wäre meine Kunst vermutlich entschleunigter. Weniger dieses Gefühl von: „Wie krieg ich das alles irgendwie hin?“ – und mehr Raum, einfach mal zu sein.

Gerade weil alles, was ich mache, immer aus mir selbst kommen und von mir initiiert werden muss, ist es wahnsinnig anstrengend. Ohne den ökonomischen Druck könnte ich mir vorstellen, auch mal weniger zu machen. Aber inhaltlich, glaube ich, wäre meine Kunst ziemlich ähnlich. Für mich geht es nicht darum, etwas so zu gestalten, dass es anderen gefällt – sonst müsste ich es gar nicht erst machen.

Könntest du uns verraten, woran du gerade arbeitest – oder womit du dich gedanklich im Moment am meisten beschäftigst?

Gerade schreib‘ ich an meinem ersten Roman und hoffe so, dass er bis Ende des Jahres fertig wird. Außerdem produziere ich gerade die erste Staffel meines Podcasts „Frau Picasso“, der immer am ersten Sonntag im Monat erscheint. Die ersten drei Folgen – mit Theresa Ziegler, Elsa van Damke und Sophia Süßmilch – sind bereits online. Darin spreche ich über Kunst – nicht verkopft oder elitär, sondern locker, zugänglich und direkt. Mir geht es darum, offen ins Gespräch zu kommen, statt diese typische Vernissage-Sprache zu pflegen, bei der viel geredet wird, ohne dass man wirklich Zugang zu den Bildern findet. Genau das hat mich immer gestört. Als ich angefangen habe, Kunst zu machen, hatte ich niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte – niemanden, der mir erklärt hat, wie das überhaupt funktioniert oder wie man daraus einen Beruf macht. Also habe ich beschlossen: Dann mache ich das jetzt einfach selbst. Zu Gast sind ausschließlich FLINTA*-Personen, die zu mir ins Atelier kommen. Dort sprechen wir eine Stunde lang über „die Arbeit“ – oder einfach über alles Mögliche. Das können Künstler:innen sein, aber auch kreative Menschen, auf die ich online gestoßen bin.

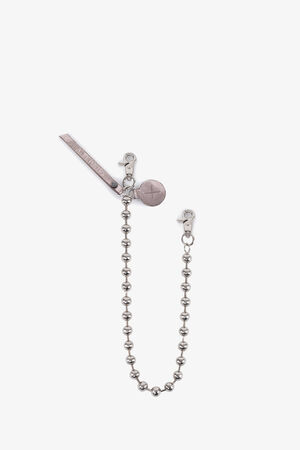

Du und deine INA KENT-Tasche … ihr habt einander ja noch nicht besonders lange. Was war euer „Moment“ … und hattest du sofort das Gefühl: "Okay, das könnte funktionieren?"

Oh my god, personal questions here! Zuerst mal … ich hatte ja noch nie etwas, das so qualitativ hochwertig war. Nachdem ich sie bekommen hab, bin ich direkt zu einem Konzert gefahren – und als ich mit meiner Tasche ankam, hab‘ ich mit meiner Gitarristin erstmal nur meine neue Tasche begutachtet. Ich hab mich so unglaublich special gefühlt. Das war, glaub ich, mein Moment.

Wenn man in deiner Tasche kramt … was würde man über dich lernen, das du sonst eher nicht erzählst?

Ich glaub‘, dass ich ur random und messy bin. Da ist einfach so richtig viel Sch**ss drinnen.

Gibt es eine Künstlerin (lebend oder tot), deren Werk dich nicht loslässt?

Meine klassische Antwort ist immer Elfriede Jelinek. Das waren die ersten Bücher, bei denen ich mir gedacht habe: So würde ich richtig gerne schreiben.

Gibt es eine Künstlerin, deren Arbeit du mal geliebt hast – und die du heute nicht mehr rezipierst, weil bestimmte Haltungen oder Aussagen für dich nicht mehr auszublenden sind?

Mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Aber Cis Männer sind da ganz oft vorne dabei für mich.

Ist eh gut … das heißt, du hast von Anfang an „die richtigen“ Künstler:innen rezipiert.

Also ich glaub schon, dass es Leute gibt, die problematisch geworden sind. Und dann werde ja häufig gesagt, man müsse die Künstler:in vom Werk trennen. Aber wie soll das funktionieren? Stell dir vor, du müsstest mich von meinem Werk trennen. Meine Arbeit ist so sehr mit mir verbunden und es wäre irgendwie auch unfair, weil alles, was ich mache, ja direkt aus mir kommt.

Gibt es einen Song, ein Bild, eine Textzeile, bei der du regelmäßig denkst: „Ich wünschte, ich hätte das gemacht.“

Früher hätte ich unendlich viele Sachen nennen können. Irgendwann habe ich aber aufgehört, mich zu fragen, ob ich das auch gerne gemacht hätte. Weil genau da kam der Druck – dieses Gefühl: „Ah, ich muss jetzt wie Jelinek sein oder so.“ Und das ist eigentlich ein ziemlich blöder Gedanke mir selbst gegenüber.

Natürlich gibt es trotzdem wahnsinnig viel Musik, die ich liebe – Fiona Apple, Alabama Shakes. Oder Künstlerinnen wie Olivia Dean oder Lola Young, die ich einfach gern höre. Da denke ich mir manchmal schon: „Wow, ich wär überhaupt nicht böse, wenn das von mir wäre.“ Aber ich versuche, diesen Gedanken nicht mehr so sehr zuzulassen. Weil man sonst insgeheim genauso sein will – und sich vielleicht zu stark an etwas orientiert, das schon existiert. Und dann läuft man Gefahr, das zu verlieren, was eigentlich das Eigene wäre.

Wie sieht für dich der perfekte Tag in Wien aus?

Spät aufstehen, ins Kaffeehaus gehen – wahrscheinlich in den Rüdigerhof. Laptop mitnehmen, dort sitzen, schreiben. Wenn nicht Rüdigerhof, dann vielleicht Café Jelinek. Ein paar Stunden dortbleiben, ein bisschen was machen. Irgendwann kommen Friends vorbei, wir trinken noch drei Kaffees, reden, und dann geh ich heim. Ich glaub, das ist wirklich mein perfekter Tag.

CHRISTL TRÄGT:

Fotos: Mala Kolumna

HMU: Parnia Sarraf

CHRISTLS Gedichtband "Ich glaub ich hasse mich" ist z. B. über den Haymon-Verlag verfügbar.

Die LP "Green Blue Violet / Grün Blau Violett" gibt es hier.