Luisa-Céline Gaffron ist Schauspielerin, Künstlerin, Aktivistin – oder, in ihrer eigenen Selbstbezeichnung (u. a.): a human being making movies. Sie erzählt Geschichten auf der Leinwand, auf der Bühne und überall dazwischen. Ihre Figuren sind kantig, oft an einem Wendepunkt, manchmal unbequem. Ein Gespräch über Identifikationsfiguren, Politik als Selbstverständlichkeit – und über Taschen, die dabei einiges aushalten müssen.

INA KENT meets Luisa-Céline Gaffron

Trotz Deines jungen Alters blickst Du bereits auf ein beeindruckendes Repertoire an Rollen zurück, das viele Genres und Formate umfasst. Wenn Du die letzten Jahre Revue passieren lässt – wie hast Du Dich in Deiner Kunst und Deiner Herangehensweise weiterentwickelt? Welche Herausforderungen, Begegnungen oder Erfahrungen haben Dich besonders geprägt? Und was hat diese Entwicklung über Dich selbst, sowohl als Künstlerin als auch als Mensch, gezeigt?

In unserer Branche arbeiten viele Menschen gemeinsam an einem Projekt – und genau das macht den Prozess so spannend, weil so viele unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass man nicht alles kontrollieren kann. Man kann sich einbringen, Verantwortung übernehmen, für Inhalte einstehen – aber es gibt immer Faktoren, die außerhalb der eigenen Einflussmöglichkeiten liegen. Und das zu akzeptieren, ist auch ein Prozess. Für mich persönlich heißt das, dass ich mit der Zeit liebevoller zu mir selbst geworden bin und meinem Bauchgefühl mehr vertraue. Ich gestehe mir Raum zu, mich inhaltlich klar zu positionieren – und gleichzeitig darauf zu achten, dass ich mich in einem Umfeld bewege, das mich trägt und das die richtigen Rahmenbedingungen schafft, um das Beste aus mir herauszuholen. Und ich habe gelernt, neben den Inhalten auch für mich selbst einzustehen.

Während der Dreharbeiten zu Persischstunden sagte Nahuel Pérez Biscayart etwas, das mir seither total einleuchtet und immer präsent ist: „You just need to ask for what you need to do your job well.“ Vielleicht eine simple Feststellung, aber in einer Branche, die von Tempo und engen Zeitplänen geprägt ist, ist es umso relevanter, klar zu kommunizieren, was man braucht, um gut arbeiten zu können. Und für Frauen in der Branche kommen dabei noch ganz andere Herausforderungen hinzu – angefangen bei der unausgesprochenen Erwartung, Care-Arbeit selbstverständlich mitzuleisten, bis hin zur ständigen Notwendigkeit, sich immer wieder aufs Neue zu legitimieren. Und dann gibt es diesen Moment, in dem man plötzlich begreift, dass der eigene Körper – sei es am Set oder in der öffentlichen Wahrnehmung – nicht mehr nur einem selbst gehört, sondern von außen als etwas Allgemeinverfügbares betrachtet wird. Sich dem zu entziehen, Grenzen zu setzen – und auszuhalten, was das in anderen auslöst – ist nicht leicht. Ich finde aber, als Künstlerin ist es auch nicht unbedingt meine Aufgabe, widerstandslos zu sein.

Filme und Serien erreichen ein breites Publikum und haben zweifellos das Potenzial, gesellschaftliche Themen nicht nur zu reflektieren, sondern auch wichtige Debatten anzustoßen. Glaubst Du, dass Medien eine besondere Verantwortung tragen, sich mit politischen und sozialen Fragen auseinanderzusetzen? Und wie gestaltest Du diesen Balanceakt zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlichem Anspruch in Deiner eigenen Arbeit?

Ich halte es für essenziell, dass Medienschaffende Verantwortung übernehmen, insbesondere wenn ich darüber nachdenke, wie sehr die Fragen „Wen darf ich lieben, wie darf ich aussehen und auf welche Weise darf ich mich in dieser Welt bewegen?“ durch meinen Medienkonsum geprägt worden sind. Was mich heute dazu bringt, mich sehr verantwortlich dafür zu fühlen, was für Bilder und Welten wir auf der Bühne und auf der Leinwand gestalten. Das bedeutet übrigens nicht, dass man auf „leichte“ oder provokante Inhalte verzichten muss; vielmehr halte ich es für entscheidend, dass das, was man erschafft oder reproduziert, bewusst eingeordnet wird und eine klare künstlerische Haltung vermittelt. Selbst eine vermeintlich „leichte“ Komödie kann, wenn sie klug konzipiert ist, eine gesellschaftliche Relevanz entfalten.

Neben dem künstlerischen Aspekt der Verantwortung, die Medien tragen, spielt ja auch die wirtschaftliche und strukturelle Verantwortung einer Produktion eine große Rolle. Denn neben dem künstlerischen gesellschaftlichen Einfluss eines Endprodukts steht ja auch die Frage, wem man überhaupt die Möglichkeit bietet, an einem Projekt mitzuwirken und davon zu leben. Immer wieder zeigt sich, dass es hier noch wirklich viel zu tun gibt … insbesondere, dann wenn man z. B. Statistiken von "Pro Quote" betrachtet und sich die Verteilung der Gewerke ansieht, die oftmals die immer gleichen Muster reproduzieren. Diese Erkenntnis betrifft dabei zunächst nur die traditionellen Geschlechterverhältnisse und lässt andere intersektionale Themen, die mindestens ebenso relevant sind, noch unberücksichtigt. Es wird dadurch umso deutlicher, wie viele Perspektiven fehlen. Und deshalb habe ich selbst so viele Perspektiven auf die Welt und auf mich erst viel später entdeckt, weil sie in meiner Jugend einfach nicht repräsentiert wurden.

Für meine eigene Identifikation waren Bücher, also Romanfiguren, total wichtig, da ich ohne Fernseher aufgewachsen bin. Doch wenn ich an die popkulturellen Figuren meiner Jugend zurückdenke – an die Körpertypen, Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten, die damals als relevant galten – ergibt sich sowieso ein äußerst homogenes und damit nicht unbedingt zu Selbstliebe inspirierendes Bild.

Ich wünsche mir, dass Menschen sich von den Inhalten, die ich produziere, entweder gesehen fühlen oder, wenn es angebracht ist, auch von ihnen provoziert werden; in jedem Fall wünsche ich mir, Auseinandersetzung anzuregen. Außerdem finde ich es wichtig, den sich wandelnden kulturellen Narrativen und Diskursen mit Aufmerksamkeit zu begegnen, da sich diese kontinuierlich weiterentwickeln und neu ausdifferenzieren. Als Schauspielerin lege ich meine Figuren ja auch mit Gedanken an den Zeitgeist an. Welche Darstellung und Perspektive auf einen Charakter habe ich noch nicht oder weniger repräsentiert gesehen? Welche Wirkung ruft welche Darstellung hervor? Aktuell erleben wir beispielsweise ein Kino, das Themen wie „Female Rage“ großen Raum gibt – eine Entwicklung, die neu ist, aber in zehn Jahren möglicherweise völlig anders betrachtet wird als aktuell, vielleicht sogar als überholt und langweilig. Wer weiß? So wie vor ein paar Jahren ständig nach „starken Frauenfiguren“ gesucht wurde, während heute um mich herum viele sich beim Schaffen von Narrativen fragen, warum, wann und ob Frauen überhaupt stark sein müssen. Die Freiheit, auf die Suche nach neuen Perspektiven gehen zu dürfen, ist dem zu verdanken, was vor einem schon sichtbar gemacht worden ist.

In einem Interview hast Du kürzlich über die Bedeutung eines vereinten Europas gesprochen. Wie blickst Du im Jahr 2025 auf Deinen europäischen Traum? Welche Vision hast Du für Europa und welche Rolle siehst Du dabei für dich selbst?

Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen braucht es eine große Portion Hoffnung. Aber trotz aller Herausforderungen sehe ich nach wie vor viele Menschen, die an eine Vision von Europa glauben – ein Europa, das keine Menschen an seinen Außengrenzen ertrinken lässt und in dem Solidarität wichtiger ist als gegenseitige Ausbeutung.

Ich empfinde mich weder nur als österreichisch noch nur als deutsch – meine Familie stammt aus Polen, Lettland und Deutschland, ich selbst bin in Österreich aufgewachsen, habe meinen französischen Nachnamen von meinen Vorfahren und lebe in Deutschland – eine einzelne nationale Zugehörigkeit würde meiner Realität nicht gerecht werden. Genau deshalb hoffe ich, dass wir es schaffen, für ein Europa einzustehen, das für ein Miteinander verschiedenster Kulturen steht. Genau das bedeutet Europa für mich, und genau dafür werde ich mich weiterhin einsetzen.

Du bist nicht nur Schauspielerin, sondern auch politisch engagiert. Wie erlebst Du den Spannungsraum zwischen diesen beiden Welten? Siehst Du in der Schauspielerei eine Möglichkeit, Deine Überzeugungen und Dein Engagement stärker zum Ausdruck zu bringen, oder empfindest Du es als eine Form der Distanzierung, die auch wichtig sein kann?

Für mich persönlich fühlt sich die Verbindung künstlerischer und politischer Arbeit vollkommen logisch an, weil ich als Künstlerin ein Teil dieser Gesellschaft bin. Dass das überhaupt als Gegensatz wahrgenommen wird, begegnet mir mehr in der Außenwahrnehmung als in der Reflexion mit mir selbst.

Ich könnte mir nicht vorstellen, diesen Beruf auszuüben, ohne mich zu politischen oder gesellschaftlich relevanten Themen äußern zu können. Filme bieten dafür einen großen Raum, um sich einzubringen und Haltungen zu reflektieren. Es ist ja gerade das Schöne an diesem Medium, dass es das Ergebnis so vieler unterschiedlicher Menschen ist, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten – und dass es trotzdem möglich ist, die eigene Haltung und Sichtweise darin spürbar werden zu lassen.

Am Ende des Tages setze ich mich als Künstlerin mit unserer Gesellschaft auseinander, und manchmal ist der Output meiner Auseinandersetzung ein Film und manchmal eben ein Beitrag auf einer Demonstration, manchmal ist es öffentlich sichtbar und manchmal im Verborgenen.

Du hast ja unlängst den Langfilm How to Be Normal abgedreht, in dem Du die Protagonistin spielst – eine Figur, die mit einer bipolaren Störung kämpft. Dir war eine authentische Darstellung der Figur mit diesem Krankheitsbild besonders wichtig. Würdest Du sagen, dass Deine Herangehensweise an diese Rolle auch von Deinem Verständnis künstlerischer Verantwortung geprägt war – also davon, wie Film dazu beitragen kann, gesellschaftliche Stereotypen über psychische Erkrankungen zu hinterfragen?

Ich glaube, genau darin liegt der Unterschied zwischen politischer und künstlerischer Arbeit: Als Künstlerin kann ich eine Figur nie wirklich begreifen, wenn ich keinen Zugang zu ihr finde und sie lediglich verurteile. Gerade in der aktuellen politischen Lage wäre es wichtiger denn je, empathisch zu sein, nicht vorschnell zu urteilen, sondern zu versuchen, die Logik eines anderen nachzuvollziehen. Genau darin liegt ja auch das große Potenzial des Mediums … es werden Räume geschaffen, in denen wir uns in fremde Welten und Denkweisen hineinversetzen können.

Ich habe viele Charaktere gespielt, die Entscheidungen treffen, die ich persönlich niemals fällen würde. Und doch – oder vielleicht gerade deshalb – empfinde ich es als bereichernd, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Es zeigt mir, wie vielschichtig, widersprüchlich und manchmal auch unberechenbar das Menschsein ist, und es hilft mir zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie es tun.

Ich hoffe natürlich sehr, dass unser Film vielleicht manchen Zuschauer:innen ein bisschen Zugang und Verständnis für psychische Erkrankungen ermöglicht. Ich selbst hab‘ im Recherche- und Drehprozess viel Neues gelernt. Ich habe diese Figur vor allem auch einfach extrem lieb‘ gewonnen und in all der Schwere und Dramatik auch viel Kraftvolles und Lustiges gefunden – und ich hoffe, den Zuschauer:innen geht es damit auch so. Ich glaube, ein Schritt zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen ist auch, nicht zu vergessen, dass man jeweils einen ganz individuellen Menschen vor sich hat und nicht nur ein Krankheitsbild oder ein „Problem“.

Was dürfen wir von Dir in diesem Jahr auf der Leinwand, TV oder Bühne sehen?

Neben der Serie Der Palast, die gerade im ZDF lief, freue ich mich besonders auf How to Be Normal, der dieses Jahr auf der Berlinale Premiere feiert, dann auf Festivalreise geht und schließlich in den österreichischen Kinos zu sehen sein wird. Ich bin gespannt auf die Reaktionen und die Gespräche, die daraus entstehen – vor allem, weil ich eine große Liebe zu meiner Filmfigur entwickelt habe und es kaum erwarten kann, sie loszulassen auf die Welt.

Dein Secret Celebrity-Crush?

Cate Blanchett

Hast Du in diesem Jahr vielleicht schon einen richtig guten Film gesehen?

Ja … „La Cocina “ und „All We Might Imagine As Light“

Dein Lieblingsort in Wien?

Das Kleine Café … idealerweise hat man zuvor einen Film im Gartenbaukino gesehen und bespricht diesen im Anschluss im Kleinen Café.

Dein Guilty Pleasure bei Filmen oder Serien?

Ich hab‘ tatsächlich angefangen, Reality TV zu schauen … was im letzten Jahr besonders wichtig für meine Psychohygiene war.

Was läuft aktuell auf Deiner Playlist in Dauerschleife?

1. Hold Your Own – Kae Tempest – dieser Track passt ideal zur Gegenwart und der Erkenntnis, liebevoller mit sich selbst umzugehen.

2. Polished – Rosa Anschütz – sie hat den Soundtrack zu „How to Be Normal“ gemacht, der richtig gut ist.

3. Eine meiner besten Freundinnen Keboo ist eine super talentierte Musikerin … und ihr letzter Song heißt „Muss los“ … das ist auch so ein Track, der bei mir gerade auf und ab läuft.

Wie hält’s Du es mit „der Mode“, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Brat Girl, Hedonismus und Verzichtsgeboten?

Ich glaube, was ich für mich gelernt habe, ist, bei mir zu bleiben – bei dem, was mich inspiriert und mich stark fühlen lässt. Und auf meiner eigenen politischen Reise bleibt die Erkenntnis, dass Dogmatismus allein die Welt nicht rettet, aber dass Unachtsamkeit und Fantasielosigkeit halt auch unsexy sind. Deshalb ist es wichtig, Spaß an dem zu haben, was man trägt, und an den Teilen, die man hat – aber genauso wichtig ist es, nicht zu denken, dass man alles mitmachen muss.

Wenn man Freude daran hat, sich zu kleiden, wird man automatisch kreativer und kann sich an dem, was man hat, immer wieder neu begeistern. Wir sind eine Generation von Frauen, die punk sein kann, antifa sein kann – und das mit High Heels und Lippenstift. So etwas gab es nicht, als ich Teenager war. Und es ist zutiefst misogyn, politisches Engagement infrage zu stellen, nur weil jemand nicht einem bestimmten stereotypen Bild entspricht.

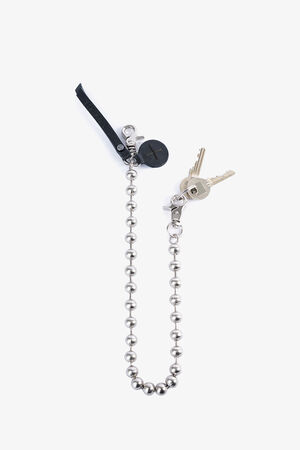

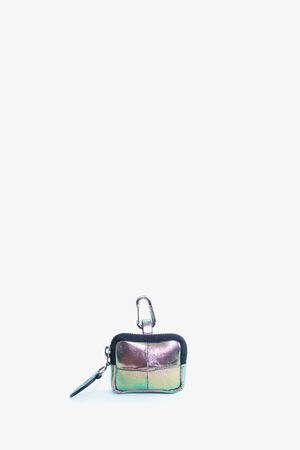

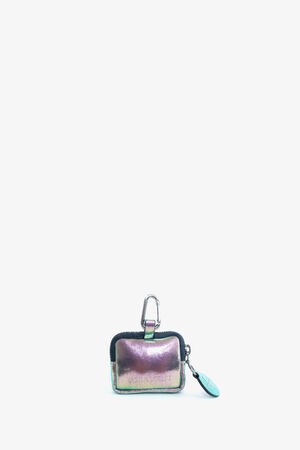

Du und Deine INA KENT-Tasche (DINKUM) … gibt es da eine Taschen-Geschichte, die Du in Erinnerung hast?

Es gibt dazu nicht die eine Story, aber ich handhabe das mit meiner Tasche so, wie Jane Birkin es mit ihrer Birkin getan hat. Deshalb hat meine Tasche auch schon einiges mitgemacht. Eine Handtasche muss mit mir abends ausgehen, aber auch auf einer Demo im Matsch sitzen – und dabei alles Wichtige unterbringen: ein Lipgloss, ein Buch und vielleicht auch einen Bikini oder einen Schal. Und das alles kann meine DINKUM. Sie schweigt über all die Geschichten, hat aber wirklich schon ‘ne Menge erlebt.

Ein Gegenstand, der sich nur in Luisa’s Tasche finden lässt?

Ich hab‘ so einen Sticker, der so lose in meiner Tasche rumfliegt … von der NGO meiner Freun:innen („CADUS“) … auf dem steht „Fuck Charity, Love Solidarity“ … und daneben fliegt ein Glückskekszettel auf dem „du bist cool“ steht. 😊

Wenn Du Ina Kent – also der Designerin (ja, es gibt sie wirklich!) eine Frage stellen könntest – welche wäre das?

Wann fühlst Du Dich am stärksten?

LUISA trägt:

Vielen Dank an das Gartenbaukino Wien!

Fotografie: (c) Pascal Schrattenecker